タヒチアンパールの歴史

| 紀元前5000年 | 縄文時代の王墓から真珠が発見される |

|---|---|

| 紀元前4500年 | メソポタミアピアスマヤ遺跡から真珠が発掘される |

| 紀元前2400年 | ペルシャ スーザの女王の墳墓から真珠のネックレスが発掘される |

| 紀元前1500-900年頃 | インドの聖典リグ・ベータに真珠のことが記されている |

| 紀元前750年頃 | ギリシャ神話ホメーロスの抒情詩イーリアスに真珠のイヤリングについての記述がある |

| 紀元前180年頃 | 漢王朝の思想書淮南子に真珠の記述がある |

| 紀元前60年頃 | プリニウス博物誌によるとストニウスの「皇帝伝」にグレートブリテンが真珠の生産に適していると記載されている |

| 8世紀~14世紀 | ビザンチン、インドからアラビアをはじめ世界中の国王、貴族たちが装飾品や典礼品として真珠を宝石として多用した。 |

| 1521年 | マゼランによってポリネシアにあるプカプカ島に関する日誌記述があり、以後数々の来航者があったことが旅行記や航海日誌に記されている。 |

| 1550年 | フランスの自然科学者ギョーム・ロンデレは「真珠は胎内に侵入した刺激物に反応し成長したもの又は分泌物であるという学説を唱える。 |

| 1671年 | イタリアの生物学者フランチェスコ・レディは「二枚貝が自分を守るため砂粒を真珠でくるんでいる」という学説を唱える。 |

| 1710年 | フランスの科学者ルネ・レオミュールが真珠は真珠貝の塊であり、動物が異物に刺激されたときに分泌する液が少しずつ層となったものと唱える。 |

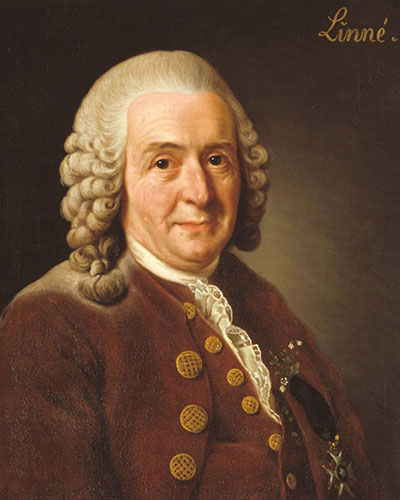

| 1761年 |  スエーデンの博物学者カール・フォン・リンネは真珠を創るために貝に穿孔し核を挿入して作る技術を開発したが成功率は極めて低かった。 |

| 1850年頃 |  : Francois Clouet 貝の養殖に欠かせない稚貝を採苗するため木葉を水中に沈めて取る方法をナポリターノ法と名付け各地で行われるようになった。 |

| 1870年頃 | 三重県志摩の御木本幸吉氏が東京帝国大学箕作博士の助言、大日本水産会柳幹事長の支援を得て真珠の養殖に着手する。 |

| 1880年 | フランス政府の報告では1830年以降推定1万5千トンの黒蝶貝が採取されたとされている。その用途は主に洋服のボタン、扇子などに使われていた。 |

| 1884年 | タヒチ島でブーション・ブラッドレイ氏が黒蝶貝を使い半円真珠の養殖に着手するが不成功に終わる。 |

| 1893年 | 御木本夫妻が半円真珠の養殖に成功し特許を取得する。 |

| 1905年 | 東京帝国大付属臨海実験所の西川藤吉氏によりピース式など一連の養殖法が開発され特許を取得する。 御木本養殖所の桑原乙吉氏により真円真珠形成法が完成される。 |

| 1910年 | 中村十作氏が奄美大島加計呂麻のマベ貝、黒蝶貝を使用した真珠養殖に着手する。 |

| 1912年 | 中村十作氏が沖縄宮古島でマベ貝、黒蝶貝を使用した真珠養殖に着手する。 |

| 1914年 | 御木本真珠会社が石垣島名蔵湾で黒蝶真珠養殖場を開設する。 |

| 1916年 | 藤田輔世氏がフィリピン、ミンダナオ島で黒蝶貝、白蝶貝を使用した真珠養殖に着手する。 |

| 1920年 | 藤田輔世氏がインドネシア ブートン島で黒蝶貝、白蝶貝を使用した真珠養殖に着手する。 |

| 1922年 | 御木本真珠会社がパラオで黒蝶貝を使った真珠の養殖に成功する。 |

| 1925年 | 御木本真珠会社は石垣島川平湾で養殖場を開設以後戦争勃発まで年間約3万個の黒蝶半円真珠を生産した |

| 1931年 | 川平湾で直径10ミリの真円真珠が浜揚げされる。1927年に2年間で1万4千個の貝から2.2貫の浜揚げがあったと報告されている。 |

| 1932年 | 三菱が南洋真珠(合)を設立しパラオで養殖に着手した。同地では御木本、紀美水産、堀口真珠貿易が黒蝶真珠の養殖に着業していた。 |

| 1939年 | 世界経済不況、戦争危機のためパラオ、川平湾、ブートン島の養殖場は閉鎖。以後戦争終結まで黒蝶真珠の養殖は停止される。 |

| 1949年 | 鹿児島県下で黒蝶半円真珠の養殖が再開される。1954年には5万貝に施術が行われた。 |

| 1951年 | 石垣島川平湾で黒蝶真珠の養殖が再開される。9社が操業、期待した成果が上らかったので8社が撤退、現在は1社が操業している。 |

| 1960年頃 |  フレンチポリネシア政府は黒蝶貝の最大の需要品であるボタンがプラスチックに変わり需要が激減していること受けて養殖真珠の研究を始める。 |

| 1961年 |  ドマール博士の奔走でオーストラリアで真円白蝶真珠の養殖に成功していた日宝真珠(株)と養殖技術支援の協定を結び室井忠六氏がタヒチに派遣される。 |

| 1962年 | ボラボラ島で2250個の貝に挿核され1301個の貝が生き延び461個の真珠が採取されヒクエル島産と合わせ513個が評価のため日本に送られた。 |

| 1963年 | ボラボラ島で試験養殖した貝から合計276個の真珠が採りだされた。 |

| 1967年 | フランスの真珠王の異名を持つローゼンタール家が真珠貝養殖場をマニヒ島に開設する。 |

| 1968年 | 生物学者の和田氏がローゼンタール家経営のマニヒ真珠協会に招聘され真珠養殖のため試験施術が行われた。 |

| 1973年 | ローゼンタール家に雇われていたオーストラリアの生物学者ウィリアム.リード氏がガンビエ諸島マンガレバにタヒチパール社を設立し真珠養殖に取り組む。 |

| 1975年 | ウィリアム.リード氏は経営していたタヒチパール社をロバート・ワン社に売却。 ジャンクロード・ブルイエ氏が南マルテア島に真珠養殖場を開設する。 |

| 1977年 | 両社をはじめ各島から総計28000個の真珠が採取され大量のタヒチアンパールが市場に登場した。 |

| 1978年 | タヒチ中の養殖業者、組合が参加し経済利益団体GIE・POERAVA NUIが設立される |

| 1979年 | タヒチアンパール初めてのオークションがGIE ・POERAVA NUIによって開催される。 |

| 1982年 | 82年12月から83年5月までの半年の間に10個のハリケーンがタヒチを襲い甚大な被害を及ぼした。 |

| 1984年 | ジャンクロード・ブルイエ氏は南マルテア島の養殖場をロバート・ワン タヒチパール社に譲渡し同社がタヒチ最大の真珠生産業社となる。 |

| 1985年 | 真珠養殖のための母貝の最大の供給地であったタカポト環礁で大量の貝の斃死が起こり86年前半750万個ののうち350万個の貝が箆死したと報告された。 |

| 1986年 | フレンチポリネシア政府は母貝の斃死要因の一つとみなされていたウイルスが他島に感染することを避けるためタカポト環礁から他の島への貝の移動を禁止した。 |

| 1987年 | フランス政府は85年の母貝の大量斃死を受けIFREMER,IRD,EPHEの政府管轄の研究機関が原因究明と改善に着手する。 この時期の真珠養殖経営は養殖にかかわる経費として核代50Fcfp.施術費200F.cfp,諸経費350F.cfp/個で安定していたと報告されている。 |

| 1989年 | この年およそ40万個の真珠が販売され、9割が輸出された。 |

| 1990年 | フレンチポリネシア政府は黒蝶貝の病原菌伝染を避けるため黒蝶貝の輸入を禁止し、国内で貝の島間の移動を制限する政策を施行した。 米国ニューヨーククリスティーズでタヒチアンパールネックレス119本が88万ドルで売却された。 この年タヒチには105の組合、180の家族経営の養殖場、23の大規模養殖場が操業しており2367人が従事していた。 |

| 1991年 | フレンチポリネシア政府はランギロア環礁に真珠産業人、技術者養成のためのトレーニングセンターCMNPを設立した。 |

| 1993年 | タヒチアンパール産業振興のため政府、生産者組合、官庁が一体となった機関GIE・Perle de Tahiti設立された。日本でも黒蝶真珠輸入協議会が設立された。 タヒチアンパールの輸出税として真珠1グラム当たり150F.cfp.の課税が法制化された。 真珠輸出税収の35%がGIE・Perle de Tahitiの活動費に充てられた。 |

| 1995年 | フレンチポリネシアの公的研究機関であるEPHEは国内の最大の母貝供給地であるタカポト環礁におよそ500万個の天然黒蝶貝が棲息していると報告。 |

| 1997年 | フレンチポリネシア政府はイソギンチャクの浸食拡散が進み母貝の成長に影響を及ぼし始めたため環境保護を目的に養殖漁業権の新規発行を2年間凍結した。 |

| 1998年 | フレンチポリネシア政府は真珠取引者証明制度を発令し流通業の管理に乗り出した。 |

| 2001年 | 真珠の科学的技術的な支援、検査・鑑別を行う政府機関真珠課が創設された。 タヒチアンパールの呼称についてタヒチに棲息する黒蝶貝を母貝に養殖され真珠表面が80%以上の真珠質に覆われていること、輸出については品質証明書添付、D品質以下の低品質真珠の輸出が禁止されるなど種々の真珠関連法が制定された。低品質品の輸出を防ぐため真珠輸出税が1グラム当たり200F.cfpに上げられた。 |

| 2002年 | 輸出される真珠は片側0.8mm以上が真珠層に覆われていなければならないと法制化された。養殖する貝の数を1ヘクタール当たり12000個に制限した。 |

| 2003年 | フレンチポリネシア政府のGPSを利用した調査によると発行された漁業権面積と実際の操業面積の乖離は861倍に達していると報告された。 統計局の調査によると1076の養殖場が存在し内30ヘクタール以上が68ヶ所、225が30ヘクタール以下、753ヶ所が5ヘクタール以下で4304家族1320人、産業全体で7042人が従事していると報告された。(フレンチポリネシア全体の人口は約25万人) |

| 2008年 | 政・官・学で構成されていたGIE・Perle de Tahitiが解体され新たに海洋資源省直轄機関であるMaison de la Perle が設立され活動を引き継ぐこととなる。 |

| 2010年 | 真珠輸出税が真珠1個あたり50F.cfpに引き下げられた。 |

| 2015年 | Maison de la Perleが解散され、諸業務、管理は海洋資源省真珠課に移行されると同時にプロモーションマーケティングを担うTahitian Pearl Association of French Polynesiaが設立される。 |

| 2017年 | 真珠産業再生法が施策され、生産量の割当制限、核と真珠の在庫・取引申告、母貝の他所への移動申告、養殖筏本数制限、核の輸入申請制の法制化、真珠審問委員会の設立、輸出真珠品質制限の解除など永続的産業の確立に向けて種々の改革が施行された。 26の環礁島で634の漁場が操業しており養殖許可海洋面積8048ヘクタールで556が母貝、382ヶ所で真珠の養殖が行われている。 |